第一志望への思いが強すぎると見えなくなるもの

ドラマ『受験の神様』で登場した、皆から「無理だよ」と言われてしまうような学校を目指す少女・恵美ちゃん。

「馬鹿にされても行きたい学校がある」

――この気持ちは、受験をするお子さんにとってすごく大切なモチベーションになります。

「目標があって地図を持つ」というのは、どんな世界でも成功の鍵です。

この“目標”に当たるのが第一志望校。

決まっていなければ「行き先の分からないバスに乗る」ようなものになってしまいます。

通常は6年生より前、5年生の段階で第一志望はある程度決めておきたいところです。

しかし、塾講師の立場としては、やはり日々多数の生徒を見ているため、「現在の学力から見て届くかどうか」の判断が現実的にできてしまうものです。

例えば偏差値50のお子さんが、桜蔭中(ドラマでは慶林中)を受けるとなると…

現実的にはかなり厳しい戦いです。

もちろん、ミラクルが起きる可能性はゼロではありません。

お母さんとして「奇跡を信じたい」という気持ちも、私たち講師として「合格してほしい!」と願う気持ちも同じです。

だからこそ、第一志望への思いは尊重しつつも、次の選択肢についてもしっかり考えておくことが大切なのです。

第二志望校こそ、家族が冷静に考えるべき現実的な選択

第一志望校に全力で向かうことは、もちろん素晴らしいことです。

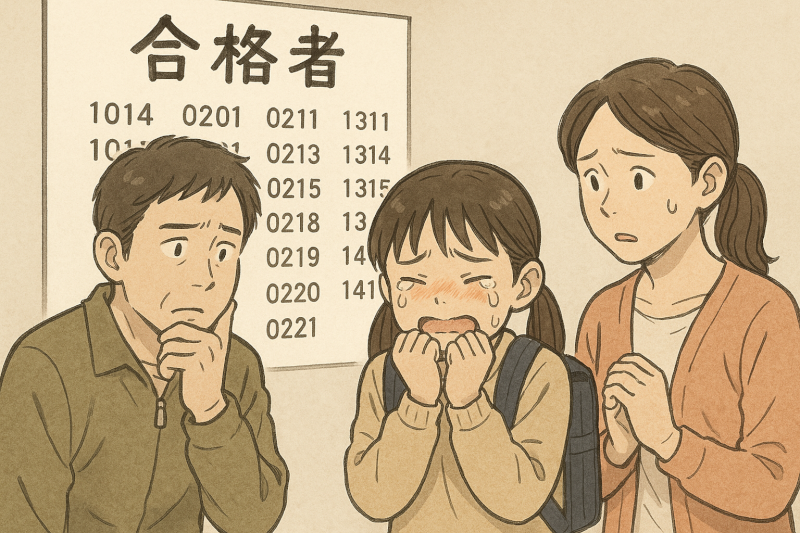

しかし、中学受験はとても厳しい現実に直面する場でもあります。

だからこそ、保護者として冷静に「万が一受からなかった場合」の準備をしておく必要があります。

実際、塾の面談でも「え?その成績でその学校を?」と驚くような志望校を言われることがあります。講師としては、それを頭ごなしに否定することはできません。

なぜなら、本人の夢だからです。

でも、もし本当に第一志望に手が届かなかったときのこと。

入試という戦いを終えて、真っ先にお子さんが耳にする言葉は、保護者である“あなた”の言葉です。

次に選ぶ学校での生活が、お子さんにとって良い経験になるかどうか。

それは、驚くほど家族の対応に影響されます。

「落ちても大丈夫」と言える準備をしておこう

「もしも第一志望に落ちたとき、お子さんにどんな言葉をかけますか?」

この問いは、決して意地悪ではありません。

落ちたその瞬間、お子さんが感じるのは、「自分はダメな子なの?」という不安です。

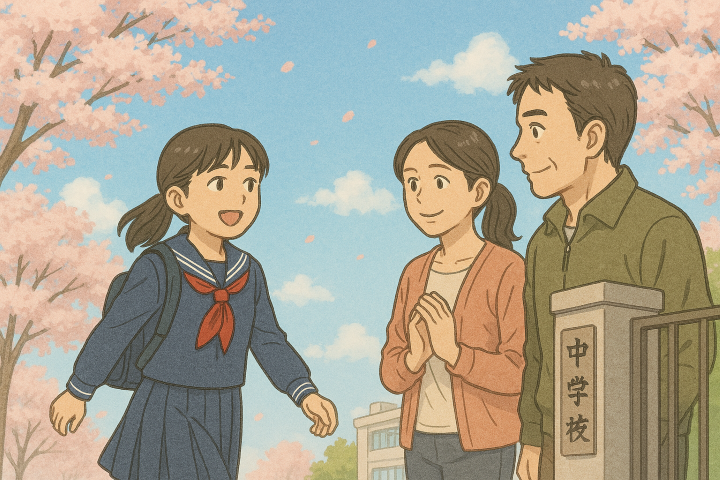

でも、もしそこで、お母さんやお父さんがしっかり受け止めてあげられたら、「第二志望だったけれども、いい学校生活が送れた。むしろよかったかもしれない」と子ども自身が思える未来になる可能性だって十分あるんです。

ですから、第二志望校は「滑り止め」ではなく、「もう1つの道」として、真剣に考えておくべきなのです。

中学受験は決して人生のゴールではありません。

子育ても、たった12歳の受験で終わる訳ではないからです。

周囲の大人の柔軟な対応と準備が、結果にかかわらず子どもの将来を明るくしていきます。

今回の記事のまとめ

- 第一志望への思いは大切だが、現実的な視点も必要

- 第二志望校は「保険」ではなく「選択肢」の一つと考える

- 子どもにとっての中学受験は通過点。受験結果が人生を決めるわけではない

- 落ちたときの親の言葉が、その後の学校生活を左右するほど影響力がある

中学受験を成功に導く鍵は、第一志望だけでなく、第二志望以降の準備にもあるのです。ぜひ、ご家庭でも受験の現実をしっかり共有し、親子で納得できる進路を描いていけるようにしてくださいね。