甘えに対する受け方で、お子さんの成長が変わる

中学受験という大きな壁に立ち向かうお子さん。

勉強やテストの結果だけでなく、心の成長にも目を向けてみませんか?

今回は「子どもの甘え」に焦点を当て、お子さんの性格・意欲・そして将来の自立心を育てるうえで、親がどのように寄り添えばよいかを考えてみます。

「甘え」の裏には頑張りを認めてほしい気持ちがある

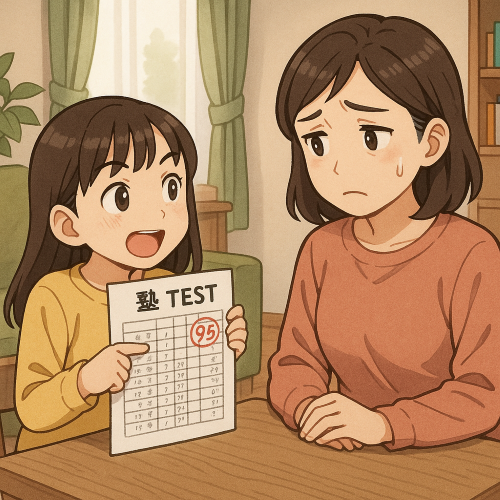

あのねぇ、”国語は”偏差値60をとったんだよ~!

これは、算数で偏差値48の女の子の言葉です。理科や社会も偏差値55くらい。

算数が苦手なため、よく親に叱られているようですが、それでも自慢げに得意科目の結果を報告してくるのです。

一見「甘えている」ように見えるかもしれませんが、実はこれ、「努力を認めてほしい」という気持ちの表れなのです。

大人側としては、ついつい偏差値48の算数に目が行ってしまいがち。。

でも、偏差値60の国語の成果を伝えるのは、本人にとっての大きな達成感。

その嬉しさを大好きなお母さんに認めてもらいたい。

それが、「今の自分を肯定してほしい」という素朴で健気な甘えなのです。

甘えを受け止めることが、子どもの人格形成につながる

小学生は、まだまだ「子ども」です。

心も不安定で、自我と依存心がせめぎ合う時期。

そんな時期に、安心して甘えられる存在があるという事が、将来の人間関係にも大きく影響します。

子ども時代に、自分の甘えや感情を大人がしっかりと受け止め、肯定的に受け入れてもらった経験は、

自己肯定感や共感力へとつながり、大人になってから他人を受け入れる土台になります。

「子どもの甘えを受け容れることは、人格形成の基礎になる」

これは教育現場でも非常に大事な視点です。

逆に、成績が良くない科目ばかりに目を向け、できたことをあまり認めてあげられないと、

子どもは「どうせできないんだ」と自己否定に傾いてしまうことも。

「甘え」と「甘やかし」の違いを見極めて自立心も育てる

とはいえ、「甘えを受け止める」ことと「甘やかす」ことは、似ているようで大きく違います。

甘えを受け入れる ⇒ 子どもの気持ちや努力を認め、話をしっかり聞いてあげる

甘やかす ⇒ 子どもがやるべきことを親が代わりにやってしまい、自立の機会を奪う

たとえば…

| 内容 | 甘えの受け止め | 甘やかし |

|---|---|---|

| 苦手な問題に難色を示す | 「一緒に考えてみようか?」と声をかける | 「じゃあ今回はやらなくていいよ」と免除する |

| 忙しくて宿題を後回しに | 原因を聞き、スケジュール調整を手伝う | 親が代わりに宿題を片付ける |

このように、子どもの気持ちに共感しながらも、必要な助言やサポートを与える姿勢が重要です。

中学受験を通じて「自立心」を身につける子は、受験後も自己管理能力が高まり、将来の選択肢が広がることにもつながります。

中学受験は子どもを成長させるチャンス

中学受験では、合否そのものがすべてではありません。

受験勉強を通して

・目標に向かって努力する姿勢

・自分自身の得意・不得意と向き合う力

・そして何より精神的な成長

こういった多くの経験を積むことで、子どもは人として大きくなります。

疲れて帰ってきた日、テストの点数が悪かった日、上手くいかない日…。

そんな日にそっと寄り添い、「よくがんばったね」と声をかけてあげるだけで、お子さんの心は前に進むエネルギーを得ます。

今回の記事のまとめ

- 子どもの「甘え」は、努力を認めてほしい愛情のサイン

- 甘えを受け止めることは、人格形成の土台になる

- 「甘やかし」とは違い、子どもの自立を支える配慮が必要

- 中学受験は結果だけでなく、精神的な成長の場と捉えることが大切

保護者として、お子さんの甘えを優しく受け止めながら、必要なサポートをしていくことで、受験のその先にある豊かな成長へとつながります。