成績の伸びを見える化!お子さんのやる気を引き出す「成績折れ線グラフ」の活用法

中学受験を目指して塾に通うお子さんのモチベーションを維持することは、親にとっても簡単ではありませんよね。

「頑張れば成績が上がる」と頭では分かっていても、実際の勉強にはなかなか本気になれないこともあります。

そんな時は、視覚的にお子さんの成長を実感できる「成績の折れ線グラフ」を取り入れてみるのが効果的です。

この記事では、毎日の学習を頑張るお子さんにとって、成績グラフがどのように良い影響を与えるのかをお伝えします。

お子さんのやる気を引き出す第一歩は「見える化」

塾では定期的に模試や実力テストが行われ、その成績データも帳票として家庭に届きます。

帳票には、総合偏差値や科目別の得点、偏差値の推移など、学習の成果が数字として示されていますね。

しかし、その成績帳票は届いたときにはしっかり目を通すものの、日が経つにつれ、生活の忙しさに追われて忘れられてしまう…なんてことはないでしょうか?

そんなときにおすすめなのが「成績折れ線グラフ」です。

お子さんの勉強机の前など目につく場所に、手作りの成績グラフを掲示してみてください。

使う内容は、4科目合計の偏差値推移でもいいですし、苦手科目の偏差値だけに絞ったものでもかまいません。

特に低学年のうちは偏差値よりも点数の方が分かりやすいですが、5年生くらいからは偏差値を意識させることで、志望校選びに向けた意識改革にもつながります。

自分の成績を「数値」で実感することの重要性

成績を継続的にグラフにすることで、本人が「今の自分の実力」を客観的に把握できるようになります。

これは非常に大きな意味を持っています。

なぜなら、成績の「見える化」は、次の目標を自ら立てる力を引き出すトリガーになるからです。

自分の成績の上下を見ながら、「次はここまで上げたい」と目標を持つことで、主体的に学ぶ姿勢が育っていきます。

このとき大切なのは、「自分で目標を立てさせる」こと。

そしてその目標が「達成したら嬉しい、けれど現実的」なレベルであることが望ましいです。

もちろん、時にはお子さんが慎重すぎて、かなり低めの目標を設定してしまうこともあります(可愛いですけどね…)。

そんなときは、少し背中を押してあげるのも親の役目です。

成績の変動に一喜一憂しすぎない。大切なのは「長期的な安定」

偏差値というのは、一度のテストで10ポイント前後の上下があることも珍しくありません。

体調やメンタルの状態、テストとの相性など、さまざまな要因が影響するからです。

一喜一憂する気持ちもわかりますが、大人としては冷静に見守っていくことが大切です。

成績の安定には時間がかかる場合もありますが、グラフを使ってモチベーションを保ち続けられれば、確実に成長していきます。

目標ラインに安定して達するようになってくると、お子さんの自信にもつながり、「次も頑張ろう!」という気持ちが自然と湧いてきます。

長い受験生活の中で、親子で焦らず取り組む姿勢は何より重要です。

成績グラフの作り方と運用ポイント(サンプル表付き)

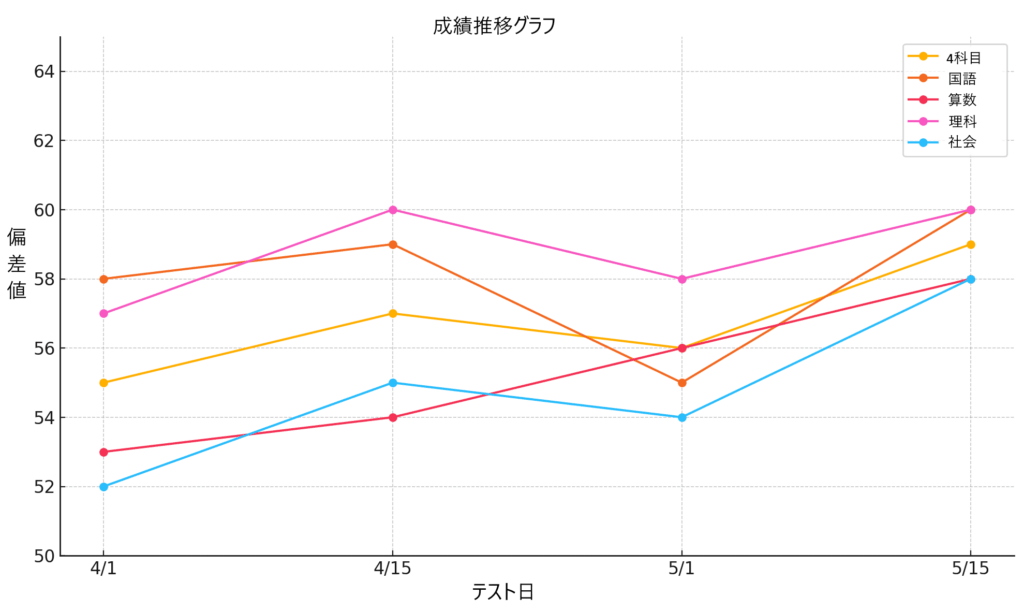

以下は、家庭で簡単に作れる成績折れ線グラフの一例です:

| テスト日 | 4科目偏差値 | 国語 | 算数 | 理科 | 社会 |

|---|---|---|---|---|---|

| 4/1 | 55 | 58 | 53 | 57 | 52 |

| 4/15 | 57 | 59 | 54 | 60 | 55 |

| 5/1 | 56 | 55 | 56 | 58 | 54 |

| 5/15 | 59 | 60 | 58 | 60 | 58 |

上のような表をもとに、それぞれの科目ごとや総合偏差値で折れ線グラフを作って掲示しましょう。

エクセルやGoogleスプレッドシートを使えば簡単に作れます。

手書きで作った方が、お子さんも一緒に楽しめるかもしれませんね。

今回の記事のまとめ

- 成績の「見える化」は、お子さんが自覚的に学ぶ力を育てる

- 目標設定は本人にさせつつ、現実的な水準を大人も助言

- 偏差値の上下に過敏にならず、長期的な安定を目指す

- 手作りグラフで家庭に学習の「励まし空間」をつくる

日々の積み重ねこそが、合格への一番の近道です。

お子さんの成長を信じて、親御さんも一緒に楽しんで取り組んでみてくださいね!

コメント

小4の息子がいます。

まだ受験は先ですが、色々勉強させてもらっています。

これからも期待しています。