見た目だけで判断できない子どもの“二面性”

進学塾でのクラス指導をしていると、子どもたちそれぞれの個性が色濃く表れます。

その中でも、私の指導していたある生徒、T君のエピソードはとても印象的でした。

T君はクラスの中でもとても幼く見える存在でした。

説明の最中にたった一人だけ上の空だったり、ボーっとしていて私もつい厳しく叱ってしまうことが多々ありました。

精神的にも小学生低学年のような振る舞いで、授業中にふざけた発言をして周囲の気を引こうとすることもあります。

低学年のうちはそれで和みもしたのですが、小学6年生になった今では、周囲の子たちの反応もだんだん変わってきました。

ふざける姿にクラスメイトが苦笑したり、距離をとるようになったりしています。

学年が上がることで、子ども同士の空気感もシビアになってくるのです。

その一方で、T君は最上位クラスへの昇格実績もあるなど、ポテンシャルは確かにある子です。

ただ、努力が継続できず、成績も上がったり下がったりと、波が激しい。

何より、受験に対する意識がまだ薄いようで、私自身もどう関わっていくか悩んでいました。

ふとした瞬間に見せた「本音」に驚かされる

そんなT君について、先日、同じ塾で国語を担当する講師と会話したときのエピソードが心に残っています。

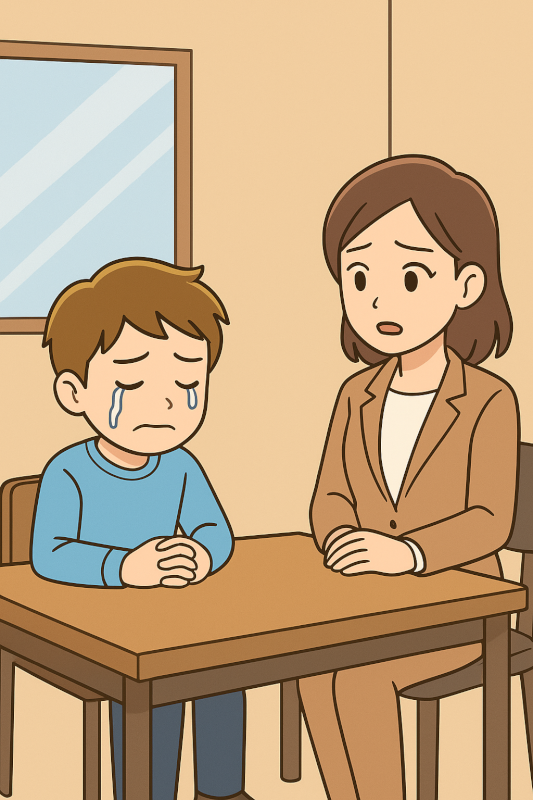

ある日、授業中の集中力のなさがあまりにもひどかったので、その講師が授業後にT君を呼び出して話をしたそうです。

「ふざけすぎだよ」「もっと真剣になろうよ」といった厳しい説教ではなく、

単に「どうしたの?」と穏やかに声を掛けただけだったそうです。

するとT君は、言葉を交わすうちに目に涙を浮かべ、「自分でも、このままじゃ良くないって思ってる…」と漏らしたと言います。

これを聞いて、私は本当に驚きました。

普段は叱っても平然と笑っている彼が、そんな本音を語るなんて…。

「この子にも、ちゃんとわかっている心の部分があったんだ」と気づかされた瞬間でした。

小6以降は“表と裏”を見抜く目が必要になる

子どもたちは小学校高学年になると、精神的にも身体的にもグッと成長します。

外に見せる顔と内面の想いがずれてくることも増えてきます。

T君のような例は決して珍しくありません。

ふざけて見えるけれど、実は劣等感や焦りを感じていたり、

本当は努力しようと自分を奮い立たせているけれど、行動には結びついていないこともあります。

この時期の子ども達には「二面性」があります。

指導者や保護者は、目の前に見えている行動だけで判断せず、

「この子は今、何を抱えているんだろう?」と一歩奥を想像することがとても重要です。

私自身もこの出来事を通じて、T君への見方が少し変わりました。

ふざけた態度ばかりが目立っていたけど、その裏側では、

ちゃんと自分の現状を理解しており、変わりたい気持ちも持っていると分かって、

あらためて「これからの成長」に期待したいと感じています。

今回の記事のまとめ

- 小6以降は、子どもに「見た目と内面のギャップ」が出てくる

- 目先の態度や行動で判断ぜず、心情の変化も意識することが大切

- ふざける子も、実は内心では自分に悩み焦りを抱えているケースも多い

- 我が子の「見えていない成長」を信じて、接し方を考え直してみましょう

子どもは日々成長しているはず。

表面だけ見ず、しっかりお子さんの本音と成長に目を向けていきましょう。

コメント

英語くんさん

コメントありがとうございました。

予備校は予備校の大変さがあると思いますし、生徒の目がシビアな分、授業の質が直に問われる分、授業が面白いとも聞いています。

大変な受験業界ですが、お互い頑張っていきましょう。

我々の塾でも「叱り方研修」があったくらいです。

生徒の意見を汲み取るだけでなく、それが間違っていたら『押し返す』ということも必要だと思います。

応援していきます♪ぽちっと☆

ぼんくらママさんへ

受験勉強というのは大人がやっても大変なものです。ましてや小学生が受験勉強に取り組むわけですから、中学受験というのは本人にとっては負担なのは言うまでもありませんし、同時にご両親も負担に感じるでしょう。

それ故、どう対処していくかというのはご家庭の方針に拠ります。

あまりにも本人が勉強に対して拒絶するようであれば、精神的にも成長してきた高校受験に移行するというのも選択肢の一つではあります。

また、たとえ勉強が得意ではなかったとしても目標に向かって頑張らせていくという経験を今のうちから積ませて、周りが応援していくという経験をさせるというのも選択の一つです。

勉強がどうしても嫌だと言うのに親の思いだけを背負わせすぎても酷ですが、本人の様子を見ながら本人の成長を願って対応していけば、中学受験は案外本人をたくましく育ててもくれるのではないでしょうか。

因みに講師は勉強させて成績を上げるのが仕事ですので、叱るときは叱ります。

もし監督が選手に迎合ばかりしていたら、強いチームに育たないのと同じですね。

うちの塾でも「コーチング」のスキルをアップさせるための研修をしています。

しかしなかなか事例どおり上手くいかないものですね。

うちのHPでも「コーチング」のカテゴリーを作ってみようかな…

うちの息子もT君に似ていて、先日もノートすらとらないので先生に「もう来なくていい。帰れ」と怒られました。

ただ息子の場合、T君と違って「もう自分は要らない子なんだ。塾やめたい」と落ち込んでしまいました。あわてて担任に連絡を取りましたが、いい手が打てません。とりあえず私の頼りない説得ですが、気を取り直して昨日はいつも通り塾へ行きました。先生も本気で言ったのではなく彼のために言ってくれたのは分かっておりますが、本人にやる気がないのなら、塾に通わせるのをやめるべきでしょうか。